www.Hotel-Meder.de die Residenz am Rhein in Andernach empfiehlt:

www.Hotel-Meder.de die Residenz am Rhein in Andernach empfiehlt:

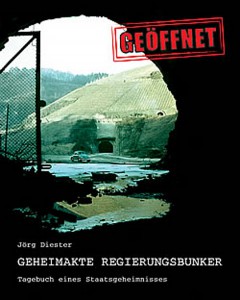

Geheimakte Regierungsbunker – für Besucher vom 1. März 2009 an geöffnet.

Er gilt als eines der am besten gehüteten Staatsgeheimnisse der deutschen Nachkriegsgeschichte: Der Regierungsbunker im Ahrtal bei Bonn. Die Bunkeranlage mit dem Decknamen „Rosengarten“ stand in der Zeit des Kalten Krieges unter dem nebulösen Schleier der Geheimhaltung jahrzehntelang auch für finanziellen Wildwuchs. Eine Welt, die sich bisher der Öffentlichkeit verschloss …

17 Kilometer Tunnelsysteme, zwölf Jahre Bauzeit, fünf Milliarden Mark Kosten: Ein gigantischer Superbunker sollte Deutschlands politische Elite im Kalten Krieg vor einem Atomangriff schützen.

Der Dritte Weltkrieg begann am Morgen des 17. Oktober 1966. Ab 8.30 Uhr flüchteten die Bundestagsabgeordneten und hochrangigen Ministerialbeamte aus den Bonner Ministerien in Busse, die sie im Viertelstundentakt in Sicherheit brachten. Ins 30 Kilometer entfernte Ahrweiler. Bundesregierung, Bundespräsident und 3000 Mitarbeiter suchten unter Weinbergen und Schiefergestein Schutz. Mindestens 30 Tage sollte das Überleben gesichert sein.

Die Tore zur Außenwelt schlossen sich um 11 Uhr. Mit dem Geräusch einer Hupe und dem Blinken einer roten Warnlampe entschieden vier 25 Tonnen schwere Stahltore binnen 15 Sekunden über Leben und Tod. Familienangehörige mussten im Ernstfall draußen bleiben.

„Fallex 66″ hieß die Übung, die sich fortan alle zwei Jahre wiederholte. Für jeweils zwei Wochen spielten die Regierenden Atomkrieg. Bevor es in die Tiefe des Berges ging, musste ein Teil der aus Bonn herbeigeeilten Auserwählten den sogenannten Entgiftungstrakt passieren. Es wurde angenommen, dass bereits ein Drittel der Menschen verstrahlt wäre. 48 ABC-Entgiftungen pro Stunde können durchgeführt werden“ schreibt Jörg Diester in seinem Buch „Geheimakte Regierungsbunker“. 25.000 Aktenseiten aus Archiven wertete er aus und lüftet den Schleier um die Geheimnisse des Regierungssitzes. Im Ernstfall waren die Kleider abzulegen, dann wurde geduscht. Diester hat recherchiert: „Badezusätze aus Ameisen-, Zitronen- und etwas Salzsäure sollten die radioaktiv verseuchte Haut reinigen.“

Die insgesamt 83.000 Quadratmeter der Bunkeranlage unterteilten sich in fünf autarke Sektionen mit 936 Schlafzellen, 897 Büros, 25.000 Türen, fünf Großkantinen, fünf Kommandozentralen und Sanitätskomplexen. Eine Kleinstadt unter der Erde, mit eigener Feuerwehr, täglicher Reinigung und Bergrettungsdienst, einer ökumenischen Kirche, einem Fernsehstudio für Ansprachen, Großküche und Zeitungskiosk.

Kleine Elektroflitzer oder Zweiräder, für die sogar eigene Fahrradabstellhallen gebaut wurden, sorgten für die Mobilität der Bunkerbewohner. Übernachtet wurde in Etagenbetten. Bis auf den Bundespräsidenten und den Kanzler, die jeweils ein eigenes, gerade einmal zehn Quadratmeter großes Zimmer hatten. Doch jeder der 3000 Führungskräfte des postapokalyptischen Deutschlands erhielt seinen eigenen Schrank. Für Stromausfälle bunkerte die Regierung 10.000 Kerzen.

Bei klaustrophobischen Anfällen halfen Psychologen, Seelsorger und reichlich Valium-Tabletten. Auch Alkohol stand bereit. Die spießige Kleinbürgermentalität, die sich durch die Poren des Betons zog, schaffte mentale Beklemmung: An etlichen Bunkerwänden prangten naive Aufrufe zur Sauberkeit: „Halte selbst hier alles rein, und jeder kann zufrieden sein.“ Während draußen die Atombomben alles vernichteten, herrschte drinnen das Lebensgefühl und die muffige Ästhetik der frühen Sechziger: Orangefarbene Lampenschirme, die selber wie kleine Pilzwolken aussahen und pneumatisch höhenverstellbare Frisierstühle.

Der „Ausweichsitz für die Verfassungsorgane des Bundes“, wie die subterrane Stadt, der größte bekannte Bunker, weltweit im Beamtendeutsch heißt, verfügte sogar über einen eigenen Plenarsaal – und eine „Nukleare Lagehalle“. In der sollten die militärischen Gegenschläge geplant werden. Großformatige Landkarten hingen an den Wänden. Farbige Magnetsticker mit Aufschriften wie „Strategische Reserve“ oder „Verstärkungslandung“ verdeutlichten Truppenbewegungen. Die Wirklichkeit übertraf das Klischee.

Doch das bombensichere Bauwerk hätte im Falle eines Atomschlags nicht den erhofften Schutz geboten. Gerade einmal einer 20 Kilotonnen-Bombe, vergleichbar mit der Sprengkraft einer „Hiroshima-Bombe“, hätte die Bunkeranlage standgehalten. Schon geheime Gutachten aus dem Jahre 1962 rechneten mit 250-fach stärkeren Waffen, fand Diester heraus. Die Explosion einer solchen Fünf-Megatonnenbombe hätte den Weinberg samt Bunker zu Staub zerblasen. Die Erschütterung hätte alle Beteiligten als nuklearen Fallout über den Rhein verstreut, rechnete Professor Hubert Schardin, als Experte für die Regierung bereits 1962.

Aus diesem Grund forderte die NATO von ihren Bündnispartnern, die nationalen Schaltzentralen mindestens 200 Meter tief im Boden anzulegen. Gerade einmal eine 110 Meter dicke Gesteinsschicht aus brüchigem Tonschiefer schützte den Bunker im Ahrtal, der sich entlang zweier knapp vier Kilometer langer, aber nie genutzter Eisenbahntunnel aus der Kaiserzeit erstreckte.

„Trotzdem hat man weitergebaut“, sagt Diester. „Keiner hat gewagt, das Projekt zu stoppen, da bereits Hunderte Millionen verbaut waren.“ In klassischer Beamtenmanier stellte das zuständige Bundesinnenministerium einfach auf stur und entschied den Traum von der Sicherheit im Krieg, jenseits der Realität, weiter in den Berg zu treiben. „Es erscheint unwahrscheinlich, dass der Gegner willens ist, die Anlage mit größeren Kalibern zu treffen“, hieß es in geheimen Regierungsprotokollen. Man müsse sich halt „mit geringerem Schutz begnügen“.

Doch auch bei kleineren Kalibern war der Schutz eher unwahrscheinlich. Denn erst 1965 fiel der Bundesregierung auf, dass bei einer Atomexplosion ein elektromagnetischer Impuls erzeugt wird, der mindestens das Hundertfache eines Blitzes beträgt – das sogenannte „EMP“. Die Folge: Durch die Überspannung wären sämtliche elektrischen Geräte lahmgelegt worden. „Von einem Ausfall nach einem Angriff wären auch Fernmeldetechnik, Belüftung, Pumpen und Schließtore betroffen gewesen. Die Anlage wäre kollabiert“, ist Diester überzeugt.

Die Anlage war das teuerste Einzelprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Monster des Kalten Krieges, das sich wie ein unsichtbarer Leviathan durch den Bundeshaushalt fraß. Der Kabinettsbeschluss zum geheimen Bunkerbau fehlt heute noch in den offiziellen Unterlagen. Im ersten Kostenplan 1958 wurden gerade einmal sieben Millionen Mark für das wohl wahnwitzigste Projekt der BRD veranschlagt. Letztlich flossen 4,78 Milliarden Mark (rund 2,44 Milliarden Euro) in den unnützen Traum einer strahlenfreien Oase.

„Allein der jährliche Unterhalt der Anlage kostete 22 Millionen Mark“, errechnet Diester. 200 Mitarbeiter putzten, reparierten und hielten die Zuflucht in drei Tagesschichten für den Notfall bereit.

Nur reden durfte niemand über das Versteck. Alle waren zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet, sogar gegenüber ihren Familien. Der Tarnname lautete „Dienststelle Marienthal“, eine fiktive Anlage des Technischen Hilfswerks. „Rosengarten“ heißt das Codewort in Geheimdienstkreisen. Landkarten der Region wurden verändert, ein Bunkereingang gar als Kinderspielplatz getarnt.

Doch trotz aller Geheimhaltungsversuche wusste der Ostblock früh vom Bunker. Auch dies gehörte letztlich zu den Absurditäten, die ihn umgaben. Schon 1961 schrieb das Hamburger Abendblatt über einen „riesigen atombombensicheren Stollen an der Ahr“. 1962 berichtete sogar die Illustrierte „Quick“, nicht gerade als Schlachtschiff des investigativen Journalismus bekannt, vom Geheimversteck unter den Weinbergen. Die Ausgabe wurde verboten und eilig von der Polizei an den Kiosken eingesammelt – die Zeitschrift wegen Geheimnisverrat angeklagt – nur Monate vor der Spiegel-Affäre, die die Bundesrepublik erschüttern sollte.

Doch diesen Hinweis hatten die Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit gar nicht mehr nötig. Bereits seit Beginn der Bauarbeiten trafen sie sich mit den Arbeitern, die die Anlage errichteten, zum Bier. Einige wurden gar als Mitarbeiter angeworben. „Spätestens ab 1966 war die DDR genau über den Bunker informiert“, fand Diester heraus. „Es gab Hunderte von Seiten Stasi-Berichte und eine Kurzversion für Honecker.“ Der als Handwerker getarnte Ost-Spion Lorenz Betzing verriet selbst intimste technische Details.

Inzwischen gibt es sie nicht mehr, die Kathedrale des Kalten Krieges in den Weinbergen bei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Bauten an den Eingängen sind abgerissen, die Stollen und Tunnel ausgeräumt und verschlossen.

Durch das Ende des Ost-West-Konflikts verlor der Regierungsbunker Anfang der neunziger Jahre seine Aufgabe. Anstatt in Bonn tagte man jetzt in Berlin. Als weitere Millionen für neue Möbel und Kommunikationstechnologie erforderlich wurden, zog die Regierung die Reißleine. Die letzten 140 Beschäftigten verließen 1997 ihren im Fels verborgenen Arbeitsplatz.

Das Röhrenlabyrinth sollte jetzt Disco oder Champignonfarm, Münzdepot oder Labor werden – doch die Pläne platzten. Kein Vorschlag fand Gnade vor dem Kriterienkatalog der Regierung. Auch Pläne eines „Bunker-Wunderlandes“ scheiterten. Die Verschrottung des Milliardenprojekts, im Beamtendeutsch Rückbau genannt, erfolgte 2001. Während in New York die Zwillingstürme fielen, dachte der Bund kurz nach – und überließ dann seinen 2,44 Milliarden teueren Keller doch wieder den Baumaschinen, die sich über fünf Jahre durch das ausrangierte Staatsgeheimnis wühlten.

Das gewaltigste Kulturdenkmal Deutschland sei aus Gründen des Umweltschutzes nicht zu erhalten, hieß es. Deshalb wurde es mit preußischer Gründlichkeit für 16 Millionen Euro demontiert. Man könnte vermuten, dass es der Polit-Elite unangenehm war, wenn ihre Bürger wüssten, wie aufwendig sie sich mit ihren Beamten im Ernstfall verkrochen hätten. Nur zum Vergleich: Für den Durchschnittsbürger hätte ein Atomkrieg den sicheren Tod bedeutet. Gerade einmal für ein Prozent der Bundesbürger gab es überhaupt Schutzräume – wie unsicher die auch immer waren.

Seit dem 1. März können von den 17.336 Metern Atombunker zumindest 200 Meter Stollen besichtigt werden. Welch ein Zufall: Auch diese Ausmaße entsprechen rund einem Prozent der Gesamtanlage, die den Besuchern zeigen soll, wie bedrohlich ein nukleares Inferno in den sechziger und siebziger Jahren gewesen wäre.

Der Weg beginnt: Die ersten Schritte – ein neugieriges Gefühl – dann die meterdicken MAN Schleusentore, sie sollten das Innere des Tunnels gegen atomare, biologische und chemische Waffen abschotten – ein beklemmendes Gefühl. Noch ein paar Schritte weiter, der Weg durch den Tunnel macht einen Knick – aus Sicherheitsgründen für den Fall eines feindlichen Übergriffs – und wieder Schleusen, die Luft wird ein bisschen stickig, künstliches Licht weist den Weg, hier ist es konstante zwölf Grad, feucht kalt. Und dann wird der Blick frei für den ersten Abschnitt der insgesamt 203 Meter „Dokumentationsstätte Regierungsbunker“, dem bedeutendsten Denk- und Mahnmal des Kalten Krieges nach der Berliner Mauer.

Wer an diesem Bunkerabschnitt ankam, hatte bereits die Duschen zur Dekontaminierung und die Kammern für „saubere“ Kleidung passiert, denn im Ernstfall war der Zutritt zum Bunker strengen Sicherheitsvorkehrungen unterworfen. Jetzt wird es eng, die Gänge sind schmal, ein seltsames Gefühl, kaum vorstellbar, dass die gesamte Anlage 19 Kilometer umfasste und hier im Krisenfall bis zu 3000 Menschen für 30 Tage die Regierungsgeschäfte weiterführen sollten. Wie man sich von einem Ort zum anderen bewegen konnte, diese Frage stellen sich die Besucher schnell, sind die Gänge doch weit und auch verzweigt. Beschriftungen an den Wänden geben noch heute eine grobe Richtung an.

Einfache Schlafräume, deren Einrichtung an das Mobiliar einer Jugendherberge erinnert, ein Sanitätstrakt oder für die Außeneinsätze geeignete Sicherheitsanzüge mit Atemgerät und Bergungshilfen geben einen beeindruckenden Einblick in die Geschichte des „Ausweichsitzes der Verfassungsorgane des Bundes im Krisen- und Verteidigungsfall“, wie das teuerste Gebäude der Bundesrepublik offiziell hieß.

Einzelne besondere Gegenstände wie die roten Sessel aus der Bundespräsidenten-„Suite“, Schaltzentralen, viele Bilder und Filme aus der Bunkerzeit konnten für die Besucher aufbereitet werden.

Eins jedoch unterscheidet dieses Museum von anderen seiner Art, hier kommen Zeitzeugen zu Wort: Menschen, die im Bunker als Personal arbeiteten oder Ministerums-Mitarbeiter gehören dem Gästeführer-Team des Heimatvereins Alt-Ahrweiler an, führen Besuchergruppen durch das Tunnelsystem und berichten von ihren eigenen Erfahrungen und Eindrücken.